Die lebendigen Erinnerungen, die Lana Gogoberidze, Tochter der ersten georgischen Filmregisseurin Nutsa Gogoberidze, in den intimen und poetischen Bildern ihres neusten Dokumentarfilms MOTHER AND DAUGHTER OR THE NIGHT IS NEVER COMPLETE einarbeitet, geben einen Einblick in ihr jahrzehntelanges Engagement als Filmemacherin, Politikerin und Geschichtenerzählerin. In die Inspirationen und Emotionen einer Regisseurin, die wie ihre Mutter, zu den bedeutendsten Vertreterinnen der Filmkunst ihres Landes zählt.

Ich treffe die nunmehr 95-Jährige Mitte Februar bei den 74. Filmfestspielen von Berlin. Im obersten Stockwerk des Berlinale Palastes, in einem kleinen provisorisch eingerichteten Zimmer abseits der Zuschauerränge und des roten Teppich. Ich spreche mit ihr unter anderem über ihren neusten Film, der im Berlinale Forum gezeigt wurde, – so wie einst ihr Erstlingswerk SOME INTERVIEWS ON PERSONAL MATTERS. Seit diesem sind mehr als 40 Jahre vergangen, in dem sie sowohl Mitglied der Berlinale-Jury gewesen war, als auch für ihren Film DER WALZER AUF DER PETSCHORA mit dem Preis Ökumenischen Jury ausgezeichnet wurde.

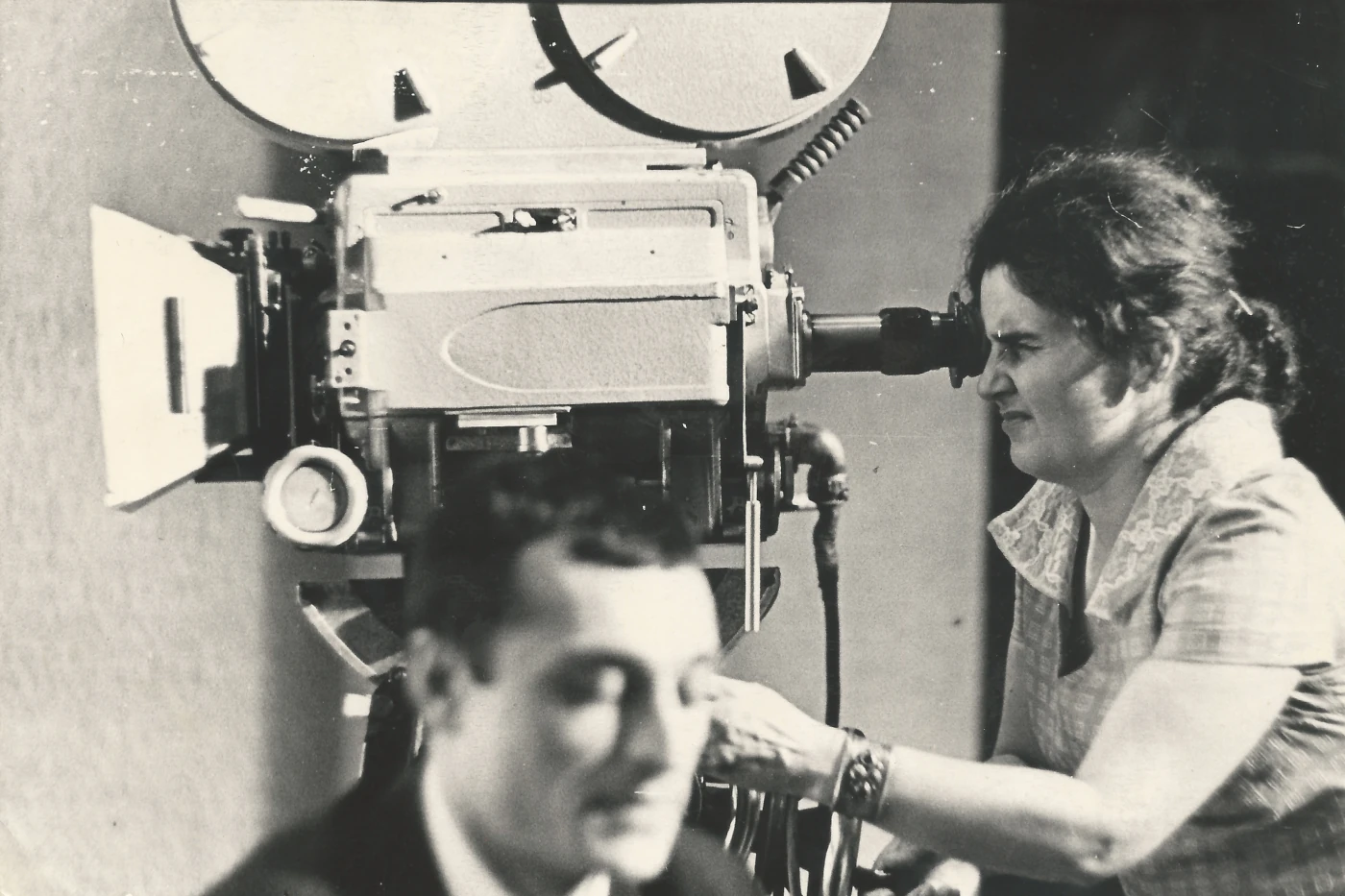

Mother and Daughter, or the Night is Never Complete ©2024 3003 Film Production

Bevor ich Lana Gogogberidze nach der Entstehungsgeschichte ihres aktuellsten Films frage, kommen wir auf die Berlinale im Allgemeinen zu sprechen. Ihre verschiedenen Rollen als Gästin und Jury-Mitglied resümierend, schildert sie ihre Auffassung des Filmfests allen voran als politische Plattform:

„Ich mag das Festival wirklich sehr, denn es geht nicht nur darum, Filme zu zeigen. Es hat eine große politische Botschaft (…) – Ich mochte die Eröffnungszeremonie gern, denn sie hat die Bedeutung von Kunst und ihre Rolle, Demokratien überall in der Welt kräftigen, sehr gut hervorgehoben, – es ist ein sehr demokratisches Festival.“

Ihre Gedanken sind in erster Linie an die Botschaften zum nunmehr zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine gerichtet. Ein Thema, welches die 1928 geborene Filmemacherin auch aufgrund ihrer Herkunft sichtlich bewegte. Aufgewachsen in der Georgisch Sozialistischen Sowjetrepublik, bis 1991 Teil der Sowjetunion, erlebte sie von klein auf die Stalinsche Diktatur: Während der Stalinschen Säuberung wurde ihr Vater hingerichtet, ihre Mutter als Angehörige eines Volksfeindes verhaftet und für zehn Jahre in ein Arbeitslager nach Sibirien verbannt. Das Schicksal ihrer Mutter sollte schließlich ihr intimes filmisches Spätwerk anstoßen.

„Dagegen muss man sich wehren und ich konnte das mit meinem Kino“

„Es war einfach ein sehr persönliches Anliegen. Das Schicksal meiner Mutter, das Schicksal dieser Frau, – sie hat alle Katastrophen eines Jahrhunderts durchlebt. Auf der einen Seite war ihr Schicksal sehr typisch, aber auf der anderen Seite auch sehr einzigartig. Typisch, weil es Millionen von Frauen gab, die festgenommen oder ins Exil geschickt wurden, weil sie Mitglieder sogenannter „Feindesfamilien“ waren, und einzigartig, weil sie eine Filmemacherin war und echte Kunst gemacht hat, – und durch diese Kunst, konnten wir sie und ihre Persönlichkeit wieder entdecken.“

Ein sehr persönliches Anliegen, welches sich in den von Archivmaterial und Filmausschnitten kombinierenden Bildern ihres Berlinale-Beitrags um politische und gesellschaftliche sowie viele poetische Elemente ergänzt.

Mother and Daughter, or the Night is Never Complete ©2024 3003 Film Production

„Mein größtes Anliegen war es, diese persönliche Geschichte zu erzählen, aber alles, was passiert ist, auch zu generalisieren. Denn es ist nicht nur ihre Geschichte, es zeigt die Geschichte eines ganzen Landes, einer Epoche, eines Jahrhunderts, – und deshalb wollte ich diese Sachen zeigen. (…) Ich habe nachgedacht über die Geschehnisse, diese schrecklichen Geschehnisse, die in meinem Land vorgefallen sind, (…) über die Unterdrückung der freien Persönlichkeit, gegen die ich mich einsetze. Mein ganzes Leben lang kämpfte ich gegen Autoritäten oder organisierte Systeme, die die freie Persönlichkeit unterdrückten – dagegen muss man sich wehren und ich konnte das mit meinem Kino.“

Auch Lanas Mutter hatte ihrer Zeit mit Autoritäten zu kämpfen, die frühere Filme beschnitten, konfiszierten oder verboten. Dass nur einige ihrer Filme übrigblieben, stellte ihre Tochter viele Jahrzehnte später vor Herausforderungen.

Die Suche nach Bildern

„Da sprichst du eines der Hauptprobleme an, denn als wir begannen, diesen Film zu drehen, hatten wir gar nichts. Aus dem Nichts musst du einen Film machen. Es war ein sehr bewegender Prozess, aber glücklicherweise hatte ich in meinen Filmen schon immer einen Teil der Geschichte meiner Mutter erzählt, irgendwie zumindest. Manchmal direkt, manchmal indirekt, aber da steckte schon etwas drin und das macht einen Teil des Films aus.“

Über das Ziel ihres Films schloss sie außerdem an:

„Der Film erzählt diese tragische Geschichte, diese wirkliche Tragödie, aber das Tragische ist immer auch mit einer Schönheit verbunden. Ohne Schönheit würden die tragischen Momente nicht existieren, – deswegen wollte ich, dass der Film auch eine Schönheit hat. Ich weiß nicht, ob mir das so richtig gelungen ist, aber das war mein Ziel, – schöne Bilder zu finden.“

Gelungen ist ihr das in einem Film, der mehr als über das Voice-Over mittels seiner lebendigen Bildcollagen zu den Zuschauer*innen spricht. Bilder, die wie die Erinnerungen an ihre Mutter selbst, ständig in Bewegung sind und die Struktur und Abfolge von Erinnerungen nachzuahmen scheinen. Als nächstes frage ich sie deshalb, ob es eine Erinnerung gäbe, die sie am meisten bewegt habe oder welche sie erst durch die Arbeit an ihrem Film wiederentdeckt hat.

Mother and Daughter, or the Night is Never Complete ©2024 3003 Film Production

„(…) Im Laufe der Zeit, habe ich sie wirklich als sehr enge Person in meinem Leben zu schätzen gelernt, niemand war so nah bei mir, so wichtig für mich, wie meine Mutter. Und was ich durch die Filme wirklich entdeckt habe: einige Fähigkeiten, die ich nie vermutet hätte. Denn was man da sieht [Anmerkung: sie bezieht sich auf einen Bildausschnitt, der ihre Mutter gemeinsam mit einer männlichen Crew auf dem Weg im Gebirge zeigt], ist eine Frau, die allein in einer männerdominierten Welt, an so einem schwierigen Ort war, 2700 Meter hoch geklettert ist. (…) Ich hatte nie gedacht, dass sie im Stande gewesen war, das zu tun. Ich kannte sie als eher distanzierte Person. Was ich wirklich wusste, war, dass sie sehr empathisch war. Das war eines ihrer Hauptmerkmale und das sah ich auch in den Filmen wieder und das war sehr interessant.“

Ohne diese wirkliche Liebe …

Mich interessiert ihr Blick auf das Kino an sich, auf dessen Wirkweise, immerhin war es eines ihrer Anliegen, eine in Vergessenheit geratene Regisseurin und Mutter zurückzuholen. Was ist diese Kraft? Welche Kraft, welche Bedeutung hat das Kino, wenn es darum geht, Erinnerungen zu pflegen und die (persönliche) Vergangenheit abzubilden?

„Das Kino hat diese Kraft. Das Kino kann eine Menge Dinge, Dinge zurückholen, die verloren gegangen sind. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich, die Momente einzufangen, die jetzt nicht mehr existieren, aber man kann sie rekonstruieren, – und außerdem ist es alles verbunden mit Fotos, die ich hatte. Es war eine Chance, diese Fotos zum Leben zu erwecken. Nach all den Konfiszierungen, die wir hatten, weiß ich gar nicht, wie die überhaupt noch übrig geblieben sind. Ohne diese Bilder hätte ich die Vergangenheit nie richtig rekonstruieren können. Das ist meine Erinnerung, diese Fotos. Meine Erinnerung, wie ich mit meiner Mutter war, wie ich sie umarmt habe, diese Seite des Films ist sehr wichtig für mich.“

Sowohl Leben als auch Beruf der beiden Regisseurinnen, Lana und Nutsa, waren geprägt von vielfältigen Repressionen. Bis heute haben Lana Gogoberidzes Filme keine Veröffentlichung in Deutschland, sieht man von hin und wieder stattfindenden Retrospektiven, wie der aktuell im Arsenal Berlin laufenden, einmal ab. Gibt es, wollte ich zum Abschluss unseres Gespräches wissen, aus diesen Erfahrungen heraus Ratschläge an junge Filmschaffende, junge Frauen, aber auch Menschen anderer marginalisierter Gruppen, die beschließen, einen Film zu drehen?

„Es ist schwer, einen Rat zu geben, (…) Ich kann nur sagen, dass das Kino ein Beruf ist, den man lieben muss. Wenn man ihn wirklich liebt, wenn man sein Leben dafür aufopfern kann, dann kann man wirklich Filme machen. Ohne das ist es unmöglich, – ohne diese wirkliche Liebe, alles, was du hast, für diesen Beruf zu geben. Andererseits muss man gar nicht erst anfangen, denn das ist eine Lebensweise, es ist kein Beruf, – es ist eine Lebensweise. Und dann sind die Schwierigkeiten und Gefahren kein Problem mehr.“

Zugegeben fiel diese Antwort allgemeiner aus, als die Frage angedacht war. Nach zwanzig Minuten unseres Gesprächs schien sie aber ebenso erschöpft. Ich sah davon ab, tiefer nachzufragen. Einen Teil dieser Frage hat sie wohl ohnehin schon längst beantwortet: in Form ihres neusten Dokumentarfilms.

Einige Filme von Lana und Nutsa Gogoberidze sind noch bis 31. März in einer Retrospektive im Kino Arsenal in Berlin zu sehen.

Hinterlasse einen Kommentar